师教育改革走向何方

刘小强 蒋喜锋

摘要:21世纪以来,美国“替代性教师教育”(ATE)表现出强劲的发展势头,对以大学专业学院为基础的传统主流教师教育提出了严峻挑战。ATE的成功对主流教师教育模式的理论基础提出了质疑,要求我们重新对“教师是不是一门专业”、“教师专业的知识基础是什么”、“教师教育应该在哪里进行”、“教师教育改革应该有几条路线”等最基本的问题进行思考。反思这些问题,对于今天我们正在进行的以主流教师教育模式为目标的教师教育专业化改革具有重要的价值和意义。

关键词:替代性教师教育;教师教育;教师专业化

中图分类号:G659.1 文献标志码:A 文章编号:1000-4203(2015)01-0024-10

一、去专业化:或将替代主流教师教育模式的替代性教师教育

在综合大学的专业学院里实施专业教育、培养专业化教师,是以美国为代表的当代世界主流教师教育的典型特征。美国是世界上最早实现从传统师范教育向现代教师教育转型的国家:一方面,美国从20世纪下半叶开始提出并发展了教师专业化的理论,在理论上将教师提升为与医生、律师一样的专业工作,拓展了教师工作的内涵和学科基础;另一方面,专业人才需要专业教育培养,教师专业化要求教师教育专业化,而综合大学中专业学院的设置是专业教育的重要标志。根据这一逻辑,到20世纪70年代,美国将几乎所有的传统师范学院转型、升格为综合性的州立学院或大学,或并入其他综合大学[1],并成立了专门的学院从事教师培养,在机构上实现了教师教育的大学化和专业学院建制。由此,“专业化”成为主流教师教育的核心理念,“综合大学+专业学院”成为主流教师教育的典型模式。但是,在倡导并形成主流教师教育模式的美国,反主流的替代性教师教育(Alternative Teacher Education,ATE)却从未断绝。①根据美国替代性教师教育中心(National Center of Alternative TeacherEducation)的定义,ATE就是由各州规定的、允许任何获得学士学位的个人在不需要回到大学校园内接受教师教育的情况下获得教师资格的教师教育途径。ATE模式纷繁复杂,但其共同的突出特征就是反专业化,即在非大学中通过非专业教育来培养教师。其中,非大学的组织有社区学院、专业公司、学区或其他社会组织,非专业教育是指培养过程中并没有设置结构化的教育专业课程(特别是教育理论课程),一般只有短期的教育课程培训(个别项目甚至根本没有课程培训),强调的是在工作现场中的学习和在教学实践中的成长。

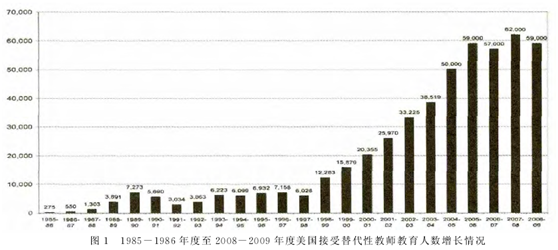

受学龄人口增长、教师辞职率高、教师需求多元等因素影响,美国中小学一直存在着师资短缺问题,这就使ATE发展非常迅速。自1982年弗吉尼亚州设立第一个ATE项目以来,1983年有9个州建立了类似的培养项目,1999年设立类似项目的州达到40个,到2003年,几乎所有的州(区)都已经实施了ATE。[3]2010年,全美共有136条由各州规定的替代性教师教育途径(alternative route),其中1/3是2000年之后出现的,共设置了600多个ATE项目。与此同时,申请ATE项目的人数也从1985-1986年度的275人飙升至顶峰时(2007-2008年度)的62,000人,在约20年的时间里增长了225倍(见图1)。特别是自世纪之交以来,这一增长的加速度明显提升,ATE表现出了强劲的生命力。据统计,自20世纪80年代中期以来,通过ATE获得教师资格的人数约500,000人,目前每年新聘任的教师中约有1/3由ATE培养。而在加利福尼亚、新泽西、纽约等州,这一比例甚至达到40%。

ATE的迅猛发展,不只是因为长期存在的教师短缺问题,更重要的是得到了美国政府、学区、中小学校长的支持,ATE在培养质量上也得到实证研究的支持。在这一过程中,标志性的事件要数2002年美国教育部长佩奇(Rod Paige)提交给国会的题为《迎接高质量教师的挑战》(meeting the high qualified teacher challenge)的年度教育报告。该报告表现出强烈的反主流倾向,它将学科知识(contentknowledge)和口头表达能力(verbal ability)视为高质量教师最核心的特征,强调严格的教师学科知识标准(而不是教育知识标准)和教师教育中的中小学田野实践(而不是大学的理论课程学习)。它在对以大学教育学院为基础的传统主流教师教育提出严厉批评的基础上,充分肯定了ATE的意义和价值,并明确提出ATE将是美国教师教育的“未来模式”(amodel for the future)和发展方向。以这一报告为标志,ATE的声誉达到了历史的顶点。在其后至今的十几年,美国在全国范围内开展了一场声势浩大的、对大学教育学院和主流教师教育模式进行质疑和反思的“运动”,而ATE似乎不再仅仅是作为主流教师教育的替代形式出现,而在某种程度上呈现出对主流教师教育的地位提出挑战并取而代之的趋势。正如佩奇所言:“总之,明天的教师教育模式应该建立在今天的ATE之上。”

二、“刻舟求剑”:可能在一个错误方向上前行的中国教师教育改革

在我国,学界自20世纪90年代开始引入并接受美国教师专业化的理论。为了提高教师内在的专业素质和外在的社会地位,政府在实践上开始接受并努力推进教师专业化。在这种情况下,推动教师教育综合大学化、建立教师专业学院、全面引入美国主流教师教育模式就成为我国推进教师专业化的重要途径和实施教师教育改革的主要方向。

1999年第三次全国教育工作会议的召开,在实际上揭开了我国教师教育专业化改革的序幕。随后颁布的《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》提出了“鼓励综合性高等学校和非师范类高等学校参与培养、培训中小学教师的工作,探索在有条件的综合性高等学校中试办师范学院。”虽然该文件没有明确提出师范院校向综合大学转型升格、教师教育专业化的改革方向,但在客观上全面推动了我国教师教育的专业化改革。因为在鼓励综合大学举办师范学院后,一些综合大学开始涉足教师培养这一师范院校的传统领域,对传统师范院校提出了严峻挑战。在这种情况下,为了积极参与竞争,提高教师培养的质量,保持传统办学优势,很多师范院校全面转向综合化,并先后成立了教师专业学院,一方面意图通过建立专业学院以总揽全校教师教育事务,保证教师教育质量的提高;另一方面将其他学科学院从教师教育中解脱出来,集中精力进行各学科的人才培养和科学研究,提高学校的学术水平和整体实力,积极展开与综合大学的竞争。至此,“综合大学+专业学院”的教师教育模式在综合大学和师范院校中都得到了实施,并在意识形态上逐渐成为教师教育改革的唯一指导思想。

今天,当我们超越中美国界再来回顾进入21世纪前后的教师教育改革时,我们不禁惊讶地发现:进入新世纪,中美两国的教师教育改革竟然是在朝着两个完全相反的方向前进,我们竟然是在向美国学习的旗帜下学习他们正在质疑甚至开始抛弃的教师教育模式,而他们竟然正朝着与我们相反的方向去努力———也就是说,当我们在向美国学习教师教育专业化改革的同时,美国同仁们却正在进行一场以“去专业化”为目标的教师教育改革,历史在这里给我们开了一个恰似刻舟求剑般的玩笑!

当前,我们仍然在教师教育专业化改革的道路上前行,但绝不能无视中美两国相反而行的教师教育改革方向。我们需要反思的是:教师教育专业化改革是不是从一开始就选择了一个错误的方向?或者说,从“专业化”到“去专业化”是不是辩证唯物主义所讲的“扬弃”,“专业化”是教师教育改革破浪式前进的第一个阶段,而“去专业化”则是螺旋式上升的更高水平?显然,理清这些问题关系到我国教师教育改革的根本方向,但通过一篇论文不可能澄清这一基础性的问题。因此,本文不寄望能明确地回答这些问题,而只是从ATE角度对与教师教育改革相关的几个最基本的问题作一粗浅反思,以期为我国教师教育改革提供一些非主流的思考角度或观点。

三、回到原点:ATE对教师教育改革的启示

ATE兴起并对主流教师教育提出挑战,这不仅仅是两种教师教育模式对市场份额的争夺,更是两种教师(教育)观的论争。ATE在实践上的成功让主流教师教育所坚守的教师(教育)理念失去了绝对的合理性,给教师教育改革带来了重要的启示:

1.教师是不是一门专业

教师是不是一门专业是教师教育应不应该专业化的基础。像医生和律师一样,人们推动教师专业化的目的一方面是希望提高教师职业的社会地位,另一方面是希望发展教师的专业知识基础、提高教师的专业能力。但今天,无论是在实施教师教育专业化改革十多年的中国,还是在孕育、发展了当代主流教师教育模式几十年的美国,教师既远未获得和医生、律师一样的社会地位,也没有表现出较非专业教师更高的专业能力。即使在堪称世界教师教育改革典范的美国,不仅大学教育学院和ATE项目培养出来的教师在质量上并没有明显的差别,甚至后者在某些方面还优于前者②,而且教师还面临着职业声望低、队伍不稳定等严重问题,教师教育饱受社会诟病。由此,我们不禁要反思,教师是不是一门专业?或者说,教师与医生、律师是否为同类的专业?教师能不能像医生、律师那样专业化?如果答案是肯定的,那我们更要追问,为什么教师经过了几十年的专业化最后都未实现专业化,反而在今天表现出“去专业化”的趋势?

在此,笔者无意对教师是不是一门专业进行终极判断,因为“专业”一词并没有统一的定义。但对主流教师教育的批评以及ATE的成功让我们可以肯定,教师绝不是与医生、律师等类似的专业,因此不能仿照医生、律师一样的路线实现专业化。这表现在教师工作所具有的两个非常独特的特点上:

第一,教师工作是一项个性化的工作,教育教学难以确立起公认并能经受检验的工作程序。一般来说,一门专业具有公共的、明确的专业工作标准和操作规范。工作标准和操作规范越明确、具体,这门专业的专业性就越强,专业地位就越容易确立。任何专业工作都可以根据这种标准和规范来进行评判,任何专业工作者都应该在标准和规范的框架中、在众目睽睽之下开展工作,其工作效果可以根据标准和规范进行可逆、重复的证明。如医生、律师等专业的工作对象比较简单,大致相同,专业工作基本不考虑对象的特点(如一名医生给两位患同一疾病的病人看病,采用的是大致相同的治疗方法),专业能力、知识在工作对象上具有可迁移性,即处理不同对象所具有的知识和能力大致相似。但教师工作作为一项极具个性化的工作,其对象非常复杂(不同学生具有不同的身心特点,是不同社会环境中的人),工作环境也处在不断地变化之中,教学工作很难制定出固定、普适的标准规范。即使是一名老教师,任何一节课对他来说都是一次新的尝试。美国教师教育认证协会(National Council for the Accreditation ofTeacher Education,NCATE)前任主席怀斯(Arthur E.Wise)就认为,教学既不是一种生搬硬套的工作,也不是从有关“如何做”的教学手册中就能学会的手艺。正因为教师工作具有不可迁移性,所以教师工作缺乏清晰简单的规范和标准程序,在很多时候就仰仗教师个人的随机应变、灵机一动和所谓的智慧。“教学也许是所有公共服务中最个人化的专业。虽然都是在学生面前进行教学,但是我们的教学几乎总是像独奏一样,永远在同事的眼光以外。相比之下,外科医生或法庭律师经常要在对他们的行业了如指掌的同事的眼皮底下工作。律师在其他律师面前争论案件,在那里,所有人都能清晰地看见他们的技巧和知识的差距,水平高低一目了然。外科医生在专家的注视之下操作,要是手在做手术时颤抖一下就会马上被人发现,使这种失当行为不大可能发生。但是教师可以在人体内遗下海绵或错误地切断人的四肢,而除了受害者以外,并没有别的目击者。当我们走入这个名为教室的工作场所时,我们把同事关在门外。”教师工作的个性化不仅使教师缺少明确统一的工作标准和规范,而且使教师教育难以培养未来教师具备清晰、可直接用于实践的专业知识和能力。

第二,教师工作效果难以确认,教育的迟效性和教育效果的内隐性使得教师的能力和素质难以得到及时有效的测量和评价。过去,我们认为,一项工作之所以成为专业工作,是因为专业工作者能表现出非专业工作者所不具备的非凡的专业能力和素质,而且这种能力和素质可以在短时期内得到有效的测量。即有没有专业能力,专业能力强不强,可以得到准确公正的评价。医生和律师就是如此,人们可以通过疾病治愈的速度和效果以及案件辩护的结果来判断其专业水平的高低,其专业能力和素质很容易被判断和检测。教师则与之相反,这是因为,教育具有迟效性,教师的工作效果可能要在十几年、几十年甚至更长的时间里才能显现出来。同时教育效果主要表现在学生内在知识、人格和精神的变化上,具有内隐性,很难被量化测量。

上述两个特点不仅使教师难以表现出像医生、律师那样过硬的专业素质、能力和工作效果,而且让教师培养也难以遵循与医生、律师培养相同的路径。医生、律师的专业化依赖于以大学专业学院(医学院、法学院)为基础的专业教育,这种学院式专业教育以班级授课制为基础,非常适合基于行业规范和统一知识的标准化人才的培养,而且培养效率极高。学院式教育远离行业实践,在富有学术和研究氛围的大学之内进行,非常适合高深理论知识的教学。与此同时,因为行业规范的标准化和统一性,使得接受专业教育培养的专业人才相对于没有接受专业教育的非专业人才在工作效果上产生了明显的区别,这就牢固确立了以大学学院为基础的学院式专业教育的合理性和必要性。但对教师专业来说,上述两个特点使其与医生、律师等传统专业具有相当大的差距,很难套用后者的专业教育模式:因为教师工作的个性化和缺乏统一明确的专业规范,使得以班级授课制为基础、以统一的理论性教学为特点的学院式教育难以像培养医生、律师那样“得心应手”地培养教师;因为没有明确具体的实践标准和规范,使得远离专业实践、着重于理论教学的专业教育培养出来的人才难以在实践中有效地开展工作,导致其与非专业人才在工作效果上没有明显的差距;因为教师工作效果的难以测量和内隐性,使得学院式教师教育难以确立相对于ATE的明显优势,这样又反过来冲击了专业教育的必要性和合理性。由此可见,正是教师工作的这两个特点,使得学院式教师教育难以取得如医生、律师专业教育那样明显的效果,这或许正是传统主流教师教育受到质疑而ATE获得支持的重要原因。教师工作的特殊性要求我们重新审视仿照医生、律师专业化那样所建立的专业化教师教育体系,要求我们积极研究、吸收ATE的成功经验,改进当前的“综合大学+专业学院”的主流教师教育模式。

2.教师工作的知识基础是什么

拥有什么知识,才能当教师;懂得什么知识,才能成为一名好教师,这是教师的知识基础问题。知识基础是一门专业得以安身立命的根基之所在,是专业人员区别于其他人员的根本特征,是专业能力得以生长的土壤。

在相当长的时间里,人们一直认为,学生只要学好学科知识,有足够的学科知识储备,就能当好一名教师———学科知识是教师的知识基础,教师与学科学者没有区别。教育学产生以后,“人们开始同意这样一个原则,即教师不仅应当知道他们所要传授的科目的知识,也要知道他们进行教学的艺术”[10]。自此,教育学开始成为教师专业的知识基础之一。20世纪下半叶以来,伴随着教师专业化呼声的高涨,为了强调专业人员与非专业人员的区别,凸显教师不为学科学者所拥有的独特专业知识,教育理论作为教师专业知识基础的地位和分量日益提升,在大学设立专业学院、在学科知识基础上强化教育专业知识成为培养教师的不二途径,教育理论作为教师专业知识基础的地位日益确立。人们似乎有这样一种观念:就像医生、律师一样,教师对教育知识掌握得越多,其专业本领就会越强,专业工作效果也就越突出。

但是,教育理论作为教师专业知识基础的地位并不牢固,ATE的兴起就是对这一地位的强烈质疑和有力挑战。在ATE项目中,未来教师几乎没有接受教师专业教育,他们一般在接受简单的培训之后立即投入教学实践中,在实践中接受一定的专业指导,最后取得的工作效果几乎与经过学院式教师教育培养的教师不分上下。以在美国有巨大影响的ATE项目———“为美国而教”(teach for America,TFA)为例,它面向全美大学本科毕业生招募成员,在经过以学习成绩、毅力、对他人的尊重和领导力等为标准的严格遴选后,新成员一般会接受5周的培训和2周的实习,然后被派往全国各地的中小学,成为支教教师。在支教期间,这些教师参加学习小组,接受TFA指导教师的指导。最新研究显示,TFA为高中选派的教师新手取得了优于当地成熟教师的成绩。而在另一个著名的全国性ATE项目———“直通教学”(Passport to Teaching)中,新手教师甚至不经过简单的培训就直接被派往中小学,让他们在教学实践中受教育并成长为合格的教师。

ATE的成功对主流教师教育提出了严峻挑战。正如有学者所说:“对于教师而言,传统的教师教育和教育学训练可能没有它们现在那样有必要。”甚至有学者发出了“教师培养有必要吗”的质疑。为什么经过大学专业教育培养的教师与未经专业教育培养的教师在工作效果上没有区别?从逻辑上分析,原因不外乎两个:一是专业教育的内容不正确,没有教授教师工作真正需要的专业知识;二是教学方式有问题,没有有效地教授教师专业知识。深入分析后可知,第二个问题其实也可以归结于第一个问题,因为教学方式取决于教学内容。这里的关键是我们要认清教师的专业知识基础到底什么,以及教师开展工作到底依靠什么样的知识。ATE对主流教师教育的挑战说明了这个区别不在于后者所苦心经营的教育理论知识。

作为《迎接高质量教师的挑战》的一个重要基础,美国阿贝尔基金会(The Abell Foundation)在2001年发布了一个报告,它对过去50年内大约175项旨在证明主流教师教育能有效提高教学效果的研究进行了一个综合分析,结果发现所有这些研究的结果都不具有科学的说服力。基金会由此认为,过去关于主流教师教育特别是教育理论知识能有效提高教师培养质量的观点并没有科学依据,但其之所以被广泛接受,要么是建立在人们的直觉基础之上,要么就是因为利益集团的推动所致。基于此结论,该报告提出了一个后来被美国教育部所采纳的观点:“口头表达能力和学科知识是高质量教师的最重要的素质。”如前所述,教育对象的复杂性和教育环境的流动性使得教师工作缺少公认、可以照搬、并且能够重复检验的标准和程序,而通过理论演绎和哲学思考所发展出来的教育理论知识无法为教师提供现成的可直接应用于教育实践的工作步骤和模式,教育理论相对于实践来说不是一种“如何做”(know-how)的知识,而是停留在哲学层面来阐述专业工作的理念、价值和方向,而且对这种知识的理解往往还要建立在丰富的实践和反思之上。在实践中,这种知识掌握得越多,并不意味着教师的工作水平就越高,它对教师工作的价值在于促使教师反思、感悟和提升,在于在具体教育情境中将这种知识与其他知识融合。

教育实践告诉我们,成熟教师在知识基础上显然有别于学科学者,但这种区别不在于学科知识,也不在于教育理论知识,因为后者仅仅为教师在专业工作实践上区别于学科学者提供了可能,并不是拥有教育理论知识就能在专业工作中表现出学科学者所不能拥有的工作能力和水平。大量的研究表明,教师专业的独特知识基础是教师在教育实践情境中提炼、升华而形成的一种综合性知识,这种综合性知识包括教育理论知识、学科知识以及其他关于社会、文化的知识,但是它并非这些知识简单相加后的“混合物”,而是经由教师在实践中通过体验、反思、提炼、升华等以个性化方式融合生成的“化合物”。20世纪80年代中期以来,以舒尔曼(Lee S.Shulman)为首的一批研究者企图重新寻找教师的专业知识基础,他们提出了学科教学知识(pedagogical and content knowledge,PCK)概念,即表达了教师专业知识基础的这个特点。他们认为,松散分离的“学科知识+教育知识”的教师知识结构还不足以成为教师专业的知识基础,因为在这种知识结构上还不能产生可以区分教师和学科学者的专业工作能力,只有在这些知识之上经由“化学反应”产生的“学科教学知识”才是教师所特有的区别于社会其他人的真正知识基础。学科教学知识是在学科知识、教育知识、社会文化知识等相融合(integrated)、合成(synthesize)的基础上产生的,但它又不同于原来的知识成分。它与教育知识的区别在于:后者提供普通、抽象的教育理论、原则和一般的教育技术、方法,而它关注的则是具体情境中具体学科、内容的教学,不同知识点的学科教学知识并不相同。它与学科知识的区别在于:它是为了有效地传授一门学科所必须拥有的知识,而不是知识本身。“确认教学的知识基础之关键就在于学科知识和教育知识的交互作用(intersection),就在于教师拥有的下面这种能力,即将他知晓的学科知识改造成(transform)在教学意义上(pedagogically)有力的、能够适应学生不同能力和背景的形式上。”“教师区别于生物学家、历史学家、作家和教育研究者不在于他们掌握专业知识的质量和数量,而在于他们如何组织和使用知识上。例如有经验的教师的科学知识是从教学的角度组织起来的,并成为帮助学生理解具体概念的基础。而一位科学家的知识则是从研究的角度来组织的,是作为建构本领域新知识的基础。”

就教师专业知识基础而言,我们不能否定教育理论知识的价值,但是一直强调教育理论知识的主流教师教育之所以“失败”,就在于它们止步于一般的教育理论知识,而没有提供足够实践的机会来促进未来教师对教育知识与学科知识的融合。正如长期以来一直支持主流教师教育的著名的NCATE在2010年发布的《通过临床实践改造教师教育:准备有效教师的国家战略》所言:“教师教育中的学科知识教学和孤立的教育知识教学过多地分离,教师教育与临床实践(clinical practice)离得过远。”而ATE的成功就在于它们强化了临床实践,通过实践中的有效指导促进了教师综合性知识的生成。

至此,我们似乎可以得出结论,培养一名专业教师,仅仅使其掌握丰富的学科知识是不够的,在大学专业学院接受专业的教育理论训练也不是教师培养的全部,教师专业的知识基础在于将这些知识在实践中融合生成,教师教育改革的方向就是如NCATE报告中所强调的那样,通过临床实践强化教师专业知识的生长。

3.教师教育应该在哪里进行

以教育实践为基础的ATE的成功带来了一个非常实际的问题:教师教育应该在哪里进行,是大学还是中小学?在我国目前的语境下,与此相关的还有一个问题,即“是综合大学还是师范大学?”对这两个问题的回答都要建立在上面关于教师专业的特殊性和教师专业知识的综合性之上。

第一,是大学还是中小学?传统的主流教师教育仿照医生、律师等专业教育,建立在大学专业学院的基础之上,这与长期以来我们对理论和实践关系的认识紧密相连。现代自然科学在认识和改造世界方面取得了巨大成功,在这一过程中,逐渐形成了“研究-开发-应用”三步骤的理论与实践关系模式,这一模式对应于“科学家-工程师-技术工人”三种人才的社会分工。在这一模式里,科学家通过研究形成科学理论,工程师通过开发将科学理论转换为机器设备和工作程序,技术工人通过操纵机器设备来实现理论在实践中的应用,从而完成从认识世界到改造世界的跨越。在这一过程中,知识是公共的(不因个人而相异、价值中立)、普遍的(适用于所有的同类现象,能解决所有同类问题)、显性的(可编码并能在不同个体之间传播),理论与实践是分离的,科学家负责科学知识的生产和创新,技术工人负责科学知识的应用,科学家不关心实践应用,技术工人也不参与科学研究。像医生、律师的专业化一样,教师的专业化也正是沿袭了自然科学理论与实践相分离的这一传统,我们将教育研究的责任交给了作为“科学家”的教育研究者,将教育实践的任务交给了作为“技术工人”的教师,在这个过程中,课程专家扮演了“工程师”的角色。我们想当然地认为,教育研究者可以远离教育实践生产教育知识,教师在掌握教育知识后可以远离研究而将知识成功地应用于实践。在这种思维定式下,“教育学院接受了自然科学的方式,发展‘教育科学’成为压倒一切的关切”,同时,培养教师的任务交给了大学的专业学院,即在远离中小学教育实践的大学专业学院里设置教育专业课程,来实施所谓的“教师专业教育”,我们自以为接受了专业知识教育的教师在教育实践中一定能够应用专业知识并表现出较非专业教师更为出色的专业水平。但ATE较学院派教师教育不相上下、甚至更为出色的表现击碎了我们的这种狂妄自信,也宣告了教师教育长期所秉持的这种“理论-实践”思维模式的破产。

为什么教师教育不能像医学教育和律师教育一样沿袭自然科学的“理论-实践”模式?要回答这个问题,我们必须回到前述两个问题上。因为教师工作的复杂使其缺乏固定统一的工作规范和标准,教育研究者无法发展出能直接交给教师应用于教育实践的模式化、程序化的专业知识,只能在更高层次上抽象出哲学意义上的教育理论,真正主导教师实践的专业知识需要教师在实践中通过体验、反思的方式在多种知识的基础上综合生成。与自然科学知识和医学、法学知识不同,教师专业知识是个人的、情境的、缄默的,是扎根于具体实践的。这个特点使得教师专业知识的获得离不开实践,教师在远离教育实践的大学里获得的只能是抽象的教育理论知识,很难生成真正指导其实践的专业知识。正因为如此,教师教育离不开实践,必须融合在教育实践中进行,远离实践的教师专业教育相对于教育实践最终只能是“鸡同鸭讲”、“各说各话”,教师教育与教育实践的脱节只能导致教非所用、用非所教,这可能正是主流教师教育受到质疑而ATE获得成功的原因所在。ATE正是以中小学教育实践为基地,在较短课程学习之后让新手教师在“做中学”,在实践过程中实施必要的专业辅导,从而迅速促进教师在实践中融合生成专业知识并获得成功。

2004年,美国波士顿公立学校主管佩泽特(Tom Payzant)在美国教师教育学院协会上提出了“教师教育应该在大学里进行吗”这一标志性的问题,随后该问题在美国教师教育组织的重要会议上成为经常性的议题,以大学为基础的主流教师教育开始处于一种广泛地被质疑之中。2005年,《纽约时报》发表了题为“谁还需要教育学院”的署名文章,标志着这种质疑已不仅限于教育行政部门和教育界,而是进入了社会公众的视野。而在学术界,类似于“大学还能控制教师教育吗”、“教师培养有必要吗”等质疑声音则不绝于耳。

ATE的成功凸显了中小学在教师培养上较大学更具有价值。但是,如果大学教师教育增加一定的教育实践,是不是就可以消除相对于中小学的这一劣势?答案似乎是肯定的,但这在实践中可能存在两个方面的问题,同样值得怀疑:(同前面一句矛盾)一是大学教育的理论化和学术化传统根深蒂固,大学的体制、文化、师资、评价标准等不可能允许大学教育过多地实践化,所以大学教师教育很难有足够的、科学的临床实践;二是大学教师教育仅有的教育实践也与理论学习相脱离。纵观国内外大学教师教育的实践,均是在较长时间的理论学习之后,再安排一个较短时间的集中实践,导致理论和实践缺乏及时的“呼应”,理论学习中遇到问题无法及时在实践中印证,实践中遇到问题无法及时得到指导,最后沦为“两张皮”。正如列文(Arthur Levine)在对全美大学教师教育项目进行调查后说:“目前的教师教育项目已经远离教育实践(practice and practitioner)。为了得到大学的承认,教育学院以其他文、理科学院(colleges of arts and sciences)为模式,日益淡化他们与中小学的联系,……学术学习和临床实践脱节。”

第二,是综合大学还是师范大学?我国自1999年以来实行的教师教育专业化改革,其最鲜明的特征就是将教师培养从师范院校转移到综合大学。一方面,综合性大学广泛参与了教师培养,另一方面,传统的师范院校将过去学校层面上、全校范围内的教师培养工作下移、缩小到专门的教师培养学院,加速向综合大学的转型。教师教育的“综合大学化”建立在教师教育专业化的基础之上,其哲学思想和基本思路是:因为专业化教师要有深厚的专业知识基础,要经过长期的专业训练,所以最好的路径就是以综合大学为依托,借助综合大学丰富的学术资源,开设结构化的教师专业教育课程,通过浓厚的研究氛围和严格的专业训练,培养具备专业知识和能力的专业教师。但综合大学在教师培养方面是否比师范院校更具有优势?“综合大学+专业学院”是否是教师教育最理想的模式?ATE的兴起告诉我们这仍然值得讨论。

首先,美国综合大学的教师教育在ATE的冲击面前显得非常脆弱,主流教师教育的声誉几乎降到了有史以来的最低点,不仅批评质疑的声音在学术界和业界不绝于耳,甚至连联邦政府教育部长都在年度报告中倡导ATE,这说明综合大学的教师教育的确存在严重的问题。

其次,以专业学院为基础的综合大学教师教育在实践中遇到了很多问题。不能否认,在综合大学里培养教师,的确强化了未来教师的专业学术水平,但是ATE的成功说明了教师专业的特殊性和教师知识基础的综合性,宣告秉持“知识的学术特质和理论课程的先决地位”思想的“综合大学+专业学院”模式失去了支撑点和立足点,使得综合大学在教师培养上相对师范院校的优势不仅荡然无存,而且还可能因此带来诸多的劣势:如综合性大学的学术氛围可能削弱教师教育的地位和质量。因为相较于师范院校,综合大学更突出的特点在于其更高的理论水平、更浓厚的学术氛围和更强烈的研究追求,在综合大学中设置教师专业学院进行教师教育,势必带来两个突出的问题:一是因为教育学科在学科大家庭内的弱势地位,以及教师教育的实践性要求使得理论性学术成果的产出效率相对较低,这就使得教师专业学院在综合大学内部的资源竞争和发展战略中明显处于不利地位。在美国,一些大学甚至瞧不起教育学院,常常把它们当作能够“挤出”金钱、为学校其他学院带来收入的“奶牛”。二是在综合大学的学术环境中,教师专业学院为了获得承认、谋求地位和资源,必然要与其他专业学院展开学术竞争,这在客观上加强了教师专业学院的学术色彩,从而也不可避免地将教师教育引向学术化和理论化的道路。在美国,“大学教育学院成为众矢之的,被指责为充斥大量陈旧观念和僵化模式,认为大学本位教师培养模式过于关注理论,偏重从社会学、心理学、哲学等学科的角度来看待教育和教学,基础知识支离破碎,缺乏实践性和规范性。将主要矛头指向大学本位教师培养模式与实践脱离,学术化色彩过于浓重。”以上两点几乎是国内外综合大学教师教育的通病。

再次,师范院校的综合化阻碍了教师专业知识的“合成”。教师专业的知识基础揭示了教师专业知识和学科知识的紧密联系,教师教育应该努力促成两种知识的融合,将抽象的教育理论和冷冰冰的学科知识“合成”为活生生、在教学意义上有利于学生接受的形式。但是在师范院校的综合化过程中,教师教育从一个全校共同合作承担的任务变成为一个专业学院的专业教育,从过去的四年一贯制变成为如今的“3+1”或“2+2”的分离的两阶段制。姑且不说由一个学院独立承担全校数千师范生的培养任务是否可行,单说失去了其他学院的支持,教师专业学院在课程、资源、人力等方面就将捉襟见肘、步履维艰,更为危险的是将教师教育的所有任务打包给教师专业学院,使得教师专业教育和学科教育的联系被彻底斩断,学科知识没与教育知识相结合而没有变得更加适宜于在中小学中传授,教育知识也无法在学科知识教学中彰显其魅力。实际上,面对ATE的挑战,美国学院派教师教育的维护者在反思过程中也意识到教师教育中学科教育与专业教育相分离的问题,近年来他们在理论和实践中不断强化“全大学的教师教育”(all-university teacher education这一概念,强调大学所有教师积极参与教师教育的研讨和决策。一些研究者呼吁大学教师教育要创造“协调”学科知识和教育知识的“机会”。显然,师范院校的综合化从表面上看是强化了教师教育,实际上却阻碍了教师专业知识的形成。

最后,在教师教育方面,师范院校相较综合大学而言仍然具有诸多优势。专业化教师的核心素质不仅体现为技术层面上的知识和能力,而且可能更多地表现为形而上层面上的德性修养以及与之相连的专业情感、理想和气质等。显然,对于形而上层面上的素质而言,综合大学较师范院校毫无优势可言。因为知识并非美德,事实和价值是两个截然不同的世界,德性修养以及情感、理想和气质等素质无法通过高深知识的学习和探究来获得,只有通过长期在教师文化中涵濡浸渍和在教学实践中体验历练才能形成。而这些在师范院校中可以得到充分的培养,因为浓郁的教师文化和扎实的教学实践是师范院校较综合大学最为突出的优势。

由此可见,在综合大学中设置教师专业学院进行教师教育,并不是无可批驳的最优模式,传统的师范院校在教师教育上也并非一无是处。在推进教师教育改革时,我们不能一味地移植国外的现成模式,朝着“综合大学+专业学院”的方向前进。综合大学教师教育中的种种问题昭示我们仍然可以坚持师范院校的教师教育,仍然应该强化师范院校的师范定位和特色。

4.教师教育专业化改革应该有几条路线

从新中国的教育史来看,作为外生后发型的国家,我们学习模仿的对象在不断地变化,教育改革往往全面彻底地从一个方向走向另一个方向,改革时强调步调一致、全面彻底。但是回顾过去的教育改革史,可以说没有任何一项改革是完全合理的,所期待实现的并非十全十美,迫切要“革掉命”的也并非一无是处,而且有时在经过一段时间的改革后又发现原来的东西似乎更好。显然,教育改革史上的这些现象同样给我们的教师教育改革带来启示,我国的教师教育改革是否需要全面走向“综合大学+专业学院”的模式,教师教育改革是否只有“专业化”一条路线,除此之外别无他径?

美国教师教育模式的多样化告诉了我们答案。尽管主流教师教育模式发展了几十年,但是美国教师教育并没有出现“大一统”的局面,到今天,主流教师教育模式甚至还“江河日下”,出现危机。尽管今天ATE表现出“咄咄逼人”、蓬勃发展的势头,但是在可以预见的将来,它想要“独占鳌头”、甚至“一统河山”也是不太可能的。尽管本文是从ATE的视角来反思主流教师教育的问题,但是从主流教师教育来看ATE,后者也不可避免地存在很多缺陷。实际上,今天美国的教师教育在理论和实践中出现了多种不同的概念框架或理念取向,它们均在不同层次、领域和方向上展示出自己存在的价值和意义,而且得到不同团体、组织的支持。如美国著名的教师教育学者泽茨纳(Ken Zeichner)认为,美国教师教育除了专业主义(professionalism,同本文中的主流教师教育模式)、松绑主义(deregulation,即本文中的ATE模式)外,还存在社会公平主义(social justice),即强调通过教师教育培养作为社会重建者和公平促进者的教师,这是一种文化批判主义思维下的教师教育方向。费曼南塞(Sheron Feiman-Nemser)则总结出美国教师教育理念和实践的五种概念取向(conceptual orientation),即学术取向、个人取向、批评取向、技术取向和实践取向。而本文所谈到的ATE其实也只是一个统称,其内部包括理念各异、实施不同、丰富多彩的教师教育实践模式。显然,多元化的教师教育并不是落后的表现,它满足了人们对社会文化多元化、学生发展个性化和教师需求多样化的要求,不但丰富了教师教育的内涵,而且避免了因“一支独大”而带来的全面错误风险。正如泽茨纳所言:“在我看来,要最大限度地服务于全体学生的利益,就要求有多元的教师培养途径,而不仅仅限于以大学为基础的教师教育。”

我国教师教育改革既要吸收教育改革的历史教训,也要借鉴美国教师教育改革的经验,要根据不同教育阶段和类型、不同地域、不同经济发展水平的要求,允许并鼓励多种对教师教育的改革和探索。教育行政部门可以倡导特定的教师教育理念和模式,但不能强求步调一致、全面跟进;要进一步增加中小学的教师聘用自主权,探索以市场为导向的教师体制机制改革,增强大学教师教育对基础教育的责任感和使命感,培养真正满足需要、表现专业的中小学教师;大学要借鉴ATE等其他教师教育模式的特点,以面向实践为方向,积极探索,完善教师教育专业化改革;政府要进一步开放教师教育市场,探索允许中小学、地方教育行政部门、专业培训集团等主体涉入教师教育的机制。